近日,汽车市场爆出一则令人震惊的丑闻:某品牌汽车在未通过环保审批程序的情况下,公然进入市场销售,并涉嫌骗取高达70%的政府补贴。这一事件引发了社会广泛关注,涉及的法律、环保和消费者权益问题值得深入探讨。

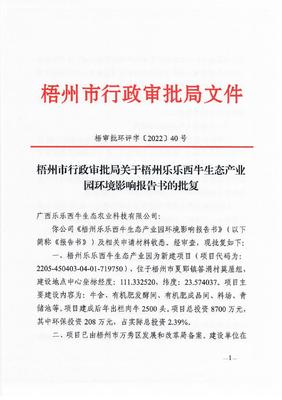

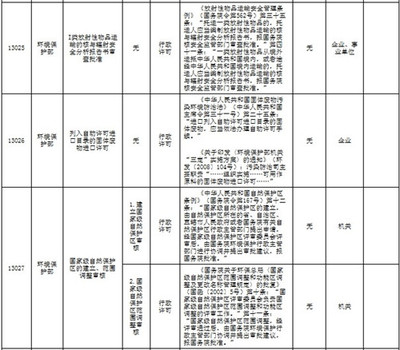

环保审批是国家对车辆生产与销售的重要监管环节,旨在确保车辆符合环保标准,减少空气污染。根据相关规定,车辆必须通过严格的排放测试和环保评估才能获得销售许可。涉事企业在未完成这一流程的情况下,就大胆地将产品推向市场。这不仅违反了《大气污染防治法》和《机动车环境管理条例》,还可能导致高排放车辆流入市场,对生态环境造成长期危害。

更令人担忧的是,据报道,该企业还通过虚假申报方式,获取了约70%的政府补贴。这些补贴本应用于支持低碳、清洁能源汽车的发展,以促进绿色交通转型。但企业利用监管漏洞,可能伪造了环保测试数据或隐藏了真实排放信息,从而非法获利。这种行为不仅损害了国家财政资金的使用效率,还破坏了公平竞争的市场环境。

从消费者角度来看,这类违规车辆可能存在安全隐患和性能问题。消费者在不知情的情况下购买了未经审批的车辆,一旦出现问题,维权将面临重重困难。同时,由于环保标准未达标,这些车辆在使用过程中可能产生更高的排放,加剧城市空气污染,影响公众健康。

业内专家指出,此类事件反映了当前汽车行业监管的薄弱环节。一方面,环保审批流程可能被部分企业钻空子,亟需强化执法力度和透明度;另一方面,补贴政策的执行需加强审核机制,防止滥用。政府部门已启动调查,若查实违规行为,将依法追究企业责任,包括罚款、吊销生产许可等措施。

总体而言,这起事件警示我们,汽车产业的可持续发展离不开严格的环保标准和诚信经营。企业应主动承担社会责任,消费者在购车时也需提高警惕,关注车辆的环保审批状态。未来,期待监管体系进一步完善,推动整个行业向绿色、合规方向发展。